バークソンのパラドックス

バークソンのパラドクス

「バークソンのパラドクス」とは、一部が欠落したデータを無自覚に使うことで、真実とは異なる分析をしてしまう傾向のことです。アメリカの統計学者であるジョセフ・バークソンが提唱しました。

美人は性格が悪い?

バークソンのパラドクスをもっともうまく説明できるのが「きれいな女性(あるいはかっこいい男性)は性格が悪い」という通説です。これは、次のように説明されています。

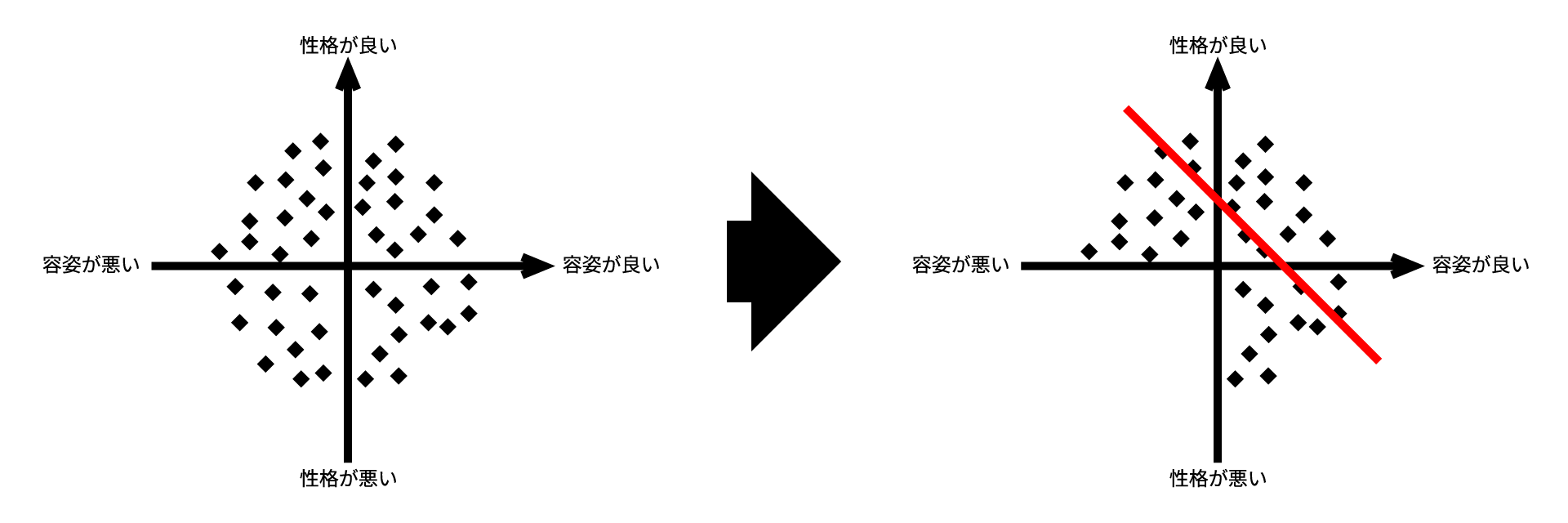

前提として、「容姿と性格とは関係がない」とします。このとき、容姿をX軸(容姿が良いとXが大きくなる)、性格をY軸(性格が良いとYが大きくなる)にプロットすると、概ね原点を中心に円を埋める形で散布図が得られます。ここで、異性からみたときに「容姿が悪く性格が悪い(XもYもマイナス、第3象限)」のは恋愛の対象外になりますので、実際に考慮するのは「容姿が良く性格も良い(XもYもプラス、第1象限)」「容姿が悪いが性格は良い(XはマイナスだがYはプラス、第2象限)」「容姿が良いが性格は悪い(XはプラスだがYはマイナス、第4象限)」の3タイプのみになります。

このとき、第3象限が欠落した散布図から相関関係を推測すると、右下がりの直線になります。これは「容姿が良いほど(Xが大きいほど)性格が悪い(Yが低い)」傾向を表しており、通説に至る、というわけです。

いたるところに蔓延するパラドクス

バークソンのパラドクスは、いろいろなところでみることができます。主語が大きい(女性は〜、日本人は〜、など)と感じる場合の批判などを例に挙げると、自分の周囲にいる対象をサンプルとして傾向を述べようとするため、データ量が十分ではなく、結果としてバークソンのパラドクスに陥ります。また、SNS利用者の「エコーチャンバー現象(自分と似た傾向をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくる状況)」もこのパラドクスを引き起こす原因になり得ます。

バークソンのパラドクスを回避するには

バークソンのパラドクスは「データに基づいている分析結果である」という錯覚が厄介なところです。友達と軽口をたたくくらいであれば問題ないのですが、仕事を進めたりプロジェクトを検討する場合など公共や他人の利益にかかわる場合は、一度発端になったデータを客観視して、バークソンのパラドクスの可能性を疑ってみましょう。「直感を疑う」ことは、良い仕事をするために常に必要な作業です。